Wilson Barros dirigiu um único filme, “Anjos da Noite” (1986), motivo suficiente para integrar o ciclo dos longas paulistanos que em meados dos anos 80 receberam a pecha de “neon-realistas”. Como ser “néon” e “realista” ao mesmo tempo? Bem, a resposta depende dos olhos de quem os vê.

“Neon-realismo” pode tanto ser encarado pelo prisma negativo (aqui, o termo “néon” funcionaria como crítica a uma suposta artificialidade visual, contrária aos cânones realistas tradicionais), quanto pelo positivo (em que o “neón” encarnaria o desejo de subverter a análise social através de um caldo de cultura pop, vanguardismo underground, tecnologia e outras nóias tipicamente oitentistas).

Ex-estudante de arquitetura, ex-serígrafo – manipulador de silk-screen –, futuro graduado e professor de Cinema na ECA da USP, Wilson Barros trabalhou na Lauper Filmes – de Luís Sergio Person e Glauco Mirko Laurelli –, como assistente de Sebastião de Souza em “Transplante de Mãe”, episódio de “Em Cada Coração Um Punhal” (1970).

Na década seguinte, entre aulas e apostas na produção local, roteiriza e traz à tona “Anjos da Noite”; filme que ao lado de “Cidade Oculta” (1986) – de Chico Botelho – tem no próprio título uma carga indissociável da ambientação do enredo: o cenário urbano, a noite de São Paulo, os gauches, prostituídos, seviciados, travestidos, empacotados na fotografia de José Roberto Eliezer (também produtor de “Anjos...”, com André Klotzel e Zita Carvalhosa) e na sonoplastia de Walter Rogério – que viria a ser diretor de Chiquinho Brandão em “Beijo 2348/72” (1990).

Curioso notar que apenas um ano e três meses bastaram para fulminar pelo menos três peças-chave de “Anjos...” e “Cidade...”. Chiquinho Brandão faleceu em junho de 1991; Botelho, em novembro de 91; Barros, em setembro de 92.

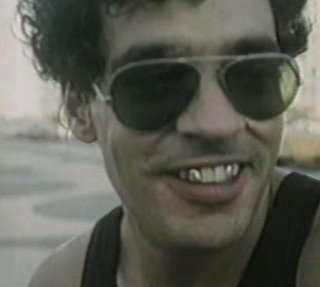

Ted – apelido de Teodoro (go-go boy, personagem de Guilherme Leme) –; Marta (diva quase socialite, Marília Pêra); Jorge Tadeu (diretor de teatro, Antonio Fagundes); Lola (travesti, Chiquinho Brandão) e o gângster Fofo (Cláudio Mamberti, Ratão de “Cidade Oculta”) são os “anjos” que transitam em horário fortuito pelas ruas, principalmente de madrugada. Restam ainda Guto (namorado de Ted, Marco Nanini), Malu Maneca (modelo e cafetina, Zezé Motta), Bimbo (ator, amigo de Malu, Aldo Bueno), Milene (secretária de Malu, Aída Leiner) e Ciça (estudante de sociologia, interessada pela vida de Malu, Be Valério).

Vem provavelmente de Chiquinho Brandão a performance mais memorável do filme. Início da trama, close total no rosto do travesti, trabalho de fotografia e direção que ilude o espectador, levando-o a crer que está diante de uma cena gélida de assassinato. O cadáver estirado na banheira, sangue no chão, paredes claustrofóbicas, música fúnebre de Sérvulo Augusto.

Mas a cena logo se transforma num jogo de metalinguaguem, característico de diversos exemplares néon-realistas: teatro dentro do filme, filme dentro de outro, realidade dentro do lúdico, que se impõe como realidade.

Percebemos isto quando a câmera se afasta e descobre-se que Lola é atriz, ensaia uma peça de teatro – dirigida por Jorge Tadeu, o performático de cavanhaque, bigodinho e gola rolê –, atuando no papel de travesti, que aliás é a sua ocupação no cotidiano.

Quando em outro momento Lola canta “Ne Me Quittes Pas” na boate, no bas-fond sem eira nem beira, instantes antes de ser presa pela trupe do Fofo, baixa o Jacques Brel em Chiquinho e o círculo de referências pop se completa, lembrando as citações anteriores a Tetê Espíndola e “Casablanca”, num presságio da coreografia que Ted e Marta rodopiarão dali a pouco, à moda Fred Astaire e Cyd Charisse em “Roda da Fortuna”.

Aliás, uma menáge entre Bimbo, Milene e Ciça sobre o carpete, o mobiliário branco e os teclados da música incidental ao fundo, denotam aquelas marcas d’água indeléveis do cinema nos anos 80. Pena que Aldo Bueno e Antonio Fagundes não se encontrem no filme, frustrando muitos que queriam um repeteco da dupla pouco ortodoxa de “A Próxima Vítima”.

É de se notar, também, que Wilson Barros reforça mais uma vez no roteiro a estratégia de colocar em determinado personagem as falas que se assemelham a uma declamação das idéias do próprio diretor.

Ocorre com Malu, no passeio por um corredor negro, o fundo se sobrepondo ao primeiro plano, o rosto da mulher conversando com Ciça (que não aparece) e explicando como uma mestre de cerimônias quem são os “anjos da noite”, as figuras do submundo que gaba-se tanto de conhecer.

Wilson teve pouco tempo – 44 anos – de retribuir o tanto que acumulou nas idas à sala escura. Mas “Anjos da Noite” possui um anedotário próprio, em lances que ainda soam engraçados ou, no mínimo, sardônicos. Como a mocinha que vez por outra aparece e diz, numa quebra de expectativa, pelo sotaque carioca carregado, que em São Paulo “até a breguice é chique”. Um exemplo de wit que faz falta hoje em dia.